缺铁性贫血

缺铁性贫血是一种常见的贫血类型,主要由于体内铁质缺乏导致血红蛋白合成不足,影响氧气运输。其病因多样,包括长期营养不良、消化吸收不良、女性月经过多及慢性失血等。患者常表现为疲劳、乏力、头晕、心悸、面色苍白等症状,严重时可出现指甲变薄、反甲、口腔炎等特征。婴幼儿、青少年、孕妇、哺乳期妇女和老年人是主要的好发人群,这些人群因生理需求或饮食习惯更容易出现铁质摄入不足或吸收不良的情况。

诊断缺铁性贫血需结合病史、临床表现及实验室检查。医生通常会通过血常规、血清铁、血清铁蛋白等指标进行判断,必要时还需进行骨髓穿刺检查。治疗方面,首要任务是去除病因,如改善饮食、治疗原发病等。在此基础上,补充铁剂是关键治疗措施,患者可根据医生建议选择口服或注射铁剂。

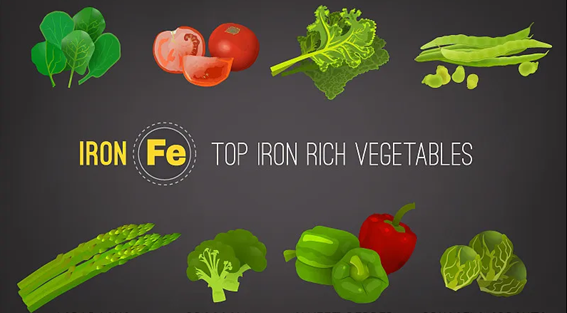

预防缺铁性贫血的重点在于建立科学的生活和饮食习惯。建议多摄入吸收率高的动物性铁质来源,如动物肝脏和红肉,同时搭配富含维生素C的新鲜蔬果以促进铁质吸收。保持规律作息、避免过度劳累也很重要。此外,定期体检有助于早期发现可能导致贫血的潜在疾病,做到早诊断、早治疗。

总的来说,缺铁性贫血是一种可防可治的疾病。通过合理的饮食调整、铁剂补充以及良好的生活习惯,不仅能有效治疗贫血症状,更能预防疾病的发生。关键在于提高健康意识,对高危人群加强监测,做到早期干预,确保身体健康。